▲

- Salas cirúrgicas pediátricas no Brasil operam com vários dispositivos eletrônicos sem regulamentação clara sobre interferência eletromagnética.

- Você deve estar atento à falta de normas que protejam crianças durante procedimentos médicos cheios de tecnologia eletrônica.

- A ausência de regras específicas pode comprometer a segurança e a eficácia dos equipamentos usados em cirurgias infantis.

- Especialistas apontam a necessidade urgente de políticas públicas para regulamentar dispositivos eletrônicos em contextos pediátricos.

No centro cirúrgico, a cena costuma ser a mesma: salas cheias de monitores, cabos, bombas de infusão, tablets, smartphones da equipe e equipamentos sem fio funcionando ao mesmo tempo. Em meio a tanta tecnologia, um ponto ainda passa quase despercebido no Brasil: a falta de regras claras para dispositivos eletrônicos próximos ao corpo de crianças durante procedimentos médicos.

Como tecnologias cirúrgicas avançam mais rápido que a lei

Nos últimos anos, hospitais brasileiros começaram a adotar robôs cirúrgicos, sistemas de navegação guiada por imagem e monitorização remota em tempo real. Em pediatria, isso significa intervenções menos invasivas, cortes menores e recuperação potencialmente mais rápida.

A questão é que boa parte desses procedimentos depende de dispositivos eletrônicos trabalhando lado a lado. Há bombas de seringa, monitores cardíacos, respiradores, aparelhos de raio X móvel, tablets para consulta de protocolos e, em alguns casos, até celulares próximos ao campo cirúrgico.

Quando o paciente é uma criança, o cenário se torna mais delicado. O organismo infantil é menor, mais sensível a variações de dose e a qualquer falha na leitura de sinais vitais. Mesmo assim, o Brasil ainda não conta com normas específicas que organizem a relação entre equipamentos médicos e eletrônicos de uso geral em ambientes críticos.

Enquanto outros temas ligados à tecnologia, como segurança digital, começam a ganhar espaço em debates públicos, a discussão sobre interferência eletromagnética em contextos médicos infantis ainda caminha devagar. Em paralelo, reguladores e tribunais analisam riscos de outros dispositivos, como carregadores portáteis e câmeras escondidas, em diferentes situações do dia a dia.

O que existe hoje na legislação brasileira sobre aparelhos eletrônicos

No papel, o Brasil tem regras importantes para produtos de saúde. A Anvisa classifica dispositivos médicos, exige certificação, registra equipamentos e emite notas técnicas sobre uso seguro em hospitais. Mas o foco costuma estar no equipamento em si, e não na combinação de vários aparelhos funcionando juntos perto do corpo de crianças.

Normas sobre interferência eletromagnética seguem, em grande parte, padrões internacionais, mas não detalham cenários específicos de uso, como o centro cirúrgico pediátrico cheio de aparelhos conectados. O resultado é um espaço cinza, em que protocolos são definidos hospital a hospital.

Em outras frentes, reguladores já reconheceram que a tecnologia pode causar riscos quando a norma não acompanha a prática. Discussões sobre fake news de inteligência artificial em eleições brasileiras mostram que, sem ajustes legais, ferramentas avançadas podem gerar danos políticos e sociais de grande escala.

Algo semelhante ocorre com a discussão de segurança de eletrônicos comuns. Estudos e reportagens apontam que normas atuais nem sempre garantem proteção adequada em situações críticas, como no caso de carregadores portáteis usados sem critérios em ambientes sensíveis.

Por que crianças são mais vulneráveis em cirurgias cheias de tecnologia

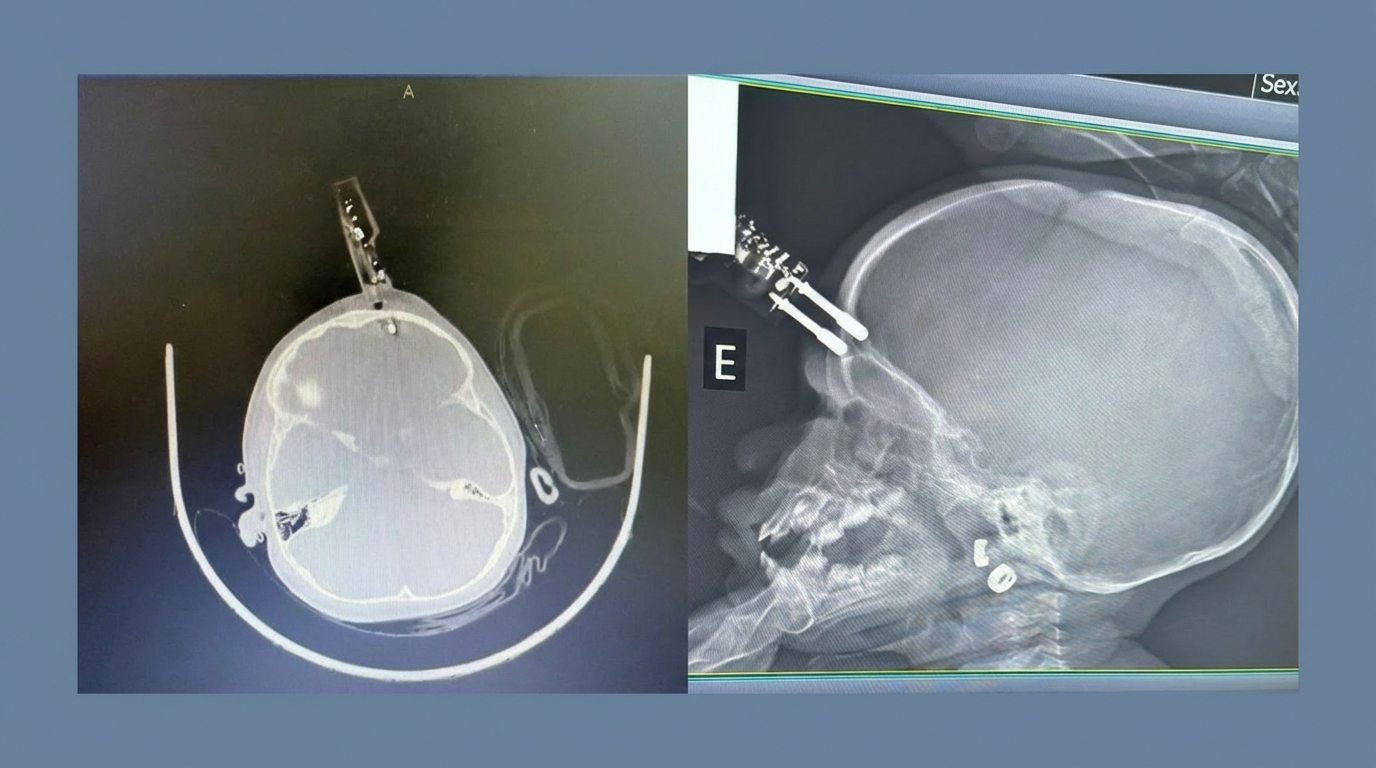

Cirurgias consideradas de alta tecnologia envolvem robótica, imagens em 3D, realidade aumentada e sistemas de monitorização complexos. Em pediatria, essas ferramentas prometem cortes menores, menos tempo de internação e mais precisão em estruturas anatômicas muito pequenas.

Ao mesmo tempo, o corpo infantil reage de modo diferente a qualquer falha. Um erro mínimo na bomba de infusão pode significar dose excessiva de medicamento. Uma interferência em monitores cardíacos ou respiratórios pode atrasar a percepção de uma queda de saturação.

Apesar disso, não há no Brasil uma regra nacional específica detalhando limites de distância, potência de sinal ou níveis de blindagem eletromagnética em salas cirúrgicas pediátricas quando outros dispositivos eletrônicos estão presentes. Muitas condutas são baseadas em orientações internas dos hospitais ou em documentos técnicos internacionais adaptados de forma parcial.

Enquanto a discussão sobre saúde das crianças ganha força em áreas como uso excessivo de celular e impactos cognitivos, o ambiente hospitalar ainda trabalha com lacunas regulatórias sobre como diferentes tecnologias podem interagir durante um procedimento crítico.

Interferência eletromagnética: o risco silencioso na sala de cirurgia

A interferência eletromagnética acontece quando o campo elétrico ou magnético de um dispositivo afeta o funcionamento de outro. Em casa, isso pode significar um ruído na TV ou uma falha rápida no Wi-Fi. Em um centro cirúrgico, pode significar leitura errada de dados vitais ou travamento de um equipamento.

Estudos internacionais já relataram casos em que celulares, rádios ou sistemas sem fio próximos a monitores cardíacos e bombas de infusão geraram distorções. Nem sempre há falha total do aparelho; às vezes, o risco é sutil, como um número que oscila sem explicação clara.

No Brasil, não há uma regra detalhada definindo, por exemplo, se profissionais podem circular com smartphones no bolso em uma cirurgia pediátrica, qual a distância segura de tablets em relação a monitores neonatais ou quais equipamentos devem ter prioridade na proteção contra interferência.

Esse cenário lembra outros debates em que a legislação tenta alcançar a tecnologia. Assim como câmeras escondidas e dispositivos minúsculos de gravação desafiam normas tradicionais sobre privacidade e segurança, a presença crescente de eletrônicos em hospitais pressiona regras pensadas para uma realidade menos conectada.

Novas tecnologias médicas sem normas específicas para crianças

Muitos hospitais brasileiros investem em plataformas de cirurgia robótica, sistemas de planejamento pré-operatório em 3D e softwares que auxiliam na tomada de decisão intraoperatória. Em pediatria, o uso dessas ferramentas ainda cresce, mas já faz parte da rotina em centros de referência.

Esses sistemas funcionam integrados a redes internas, servidores, dispositivos móveis e, em alguns casos, à computação em nuvem. A conectividade garante atualização de software, coleta de dados e suporte remoto de fabricantes ou equipes externas.

Quando esses recursos são usados com crianças, a ausência de regulamentação específica para dispositivos eletrônicos próximos ao corpo deixa dúvidas. Faltam diretrizes nacionais sobre requisitos mínimos de teste em cenários pediátricos, padrões de blindagem e critérios de compatibilidade eletromagnética extremos.

Enquanto isso, o debate sobre regulação de tecnologias avança em áreas como sistemas de energia, infraestrutura digital e cibersegurança nacional, mostrando que temas complexos podem ser tratados com planejamento quando há pressão social e política suficiente.

O que especialistas apontam como lacunas na proteção infantil

Pesquisadores em engenharia biomédica, física médica e direito da saúde vêm chamando atenção para alguns pontos. Um deles é a necessidade de integrar profissionais técnicos e clínicos na definição de regras, e não deixar que a discussão fique restrita apenas a fabricantes ou a um único órgão regulador.

Outro ponto é a diferença de uso entre adultos e crianças. Um mesmo equipamento pode exigir limites de exposição, volumes de dose ou padrões de monitorização diferentes em pacientes pediátricos. Mas as normas nem sempre separam essas realidades com precisão.

Há também a preocupação crescente com a combinação de múltiplas tecnologias: cirurgias que unem raio X, ultrassom, robótica e monitorização contínua, com diversos cabos e sinais sem fio cruzando a mesma sala ao mesmo tempo. Cada um desses itens é testado isoladamente, mas o conjunto nem sempre é avaliado de forma aprofundada.

Esse tipo de cenário mostra como a discussão sobre regulamentação dispositivos eletrônicos, saúde infantil Brasil e cirurgias tecnológicas precisa ser tratada como tema de política pública, e não apenas como decisão interna de cada hospital.

Responsabilidade entre hospitais, fabricantes e reguladores

Na prática, a segurança da criança no centro cirúrgico depende de uma cadeia de decisões. Fabricantes precisam testar seus equipamentos em condições de campo, com múltiplos aparelhos próximos. Hospitais precisam revisar rotinas, limitar uso de eletrônicos pessoais em áreas críticas e treinar equipes.

Reguladores, por sua vez, podem definir padrões mínimos obrigatórios, exigir relatórios de incidentes envolvendo interferência e incluir cenários pediátricos específicos em normas técnicas. Sem isso, falhas acabam tratadas como casos isolados, sem gerar mudanças estruturais.

A discussão de responsabilidade não é nova no país. Debates sobre vazamentos massivos de dados e ciberataques a órgãos públicos já escancaram dúvidas sobre quem responde por danos, quais investimentos são obrigatórios e como o Estado deve se posicionar em relação a riscos tecnológicos.

No ambiente hospitalar, a diferença é que o impacto se traduz diretamente na segurança clínica de pacientes que muitas vezes não conseguem expressar sintomas, como bebês e crianças pequenas sob anestesia geral.

Boas práticas em hospitais e o que ainda falta padronizar

Alguns centros de referência no Brasil já adotam protocolos mais rígidos para uso de eletrônicos em unidades de terapia intensiva neonatal e pediátrica. Entre as medidas comuns estão a proibição de celulares perto de incubadoras, limitação de Wi-Fi em determinados setores e checagem periódica de interferência em aparelhos críticos.

Em cirurgias, algumas equipes criam zonas de segurança em torno de monitores e bombas de infusão, evitando aproximar equipamentos não essenciais. Há também iniciativas de treinamento para alertar profissionais sobre sinais de interferência, como leituras instáveis e alarmes sem causa aparente.

Mesmo assim, sem diretrizes nacionais detalhadas, essas condutas variam bastante. Em um hospital, tablets podem ser aceitos junto à mesa cirúrgica; em outro, são usados apenas em áreas externas ao centro cirúrgico.

A distância entre práticas locais e uma política de Estado lembra outros setores em que o país ainda busca uniformizar padrões, como no uso de geradores a diesel em áreas urbanas ou na integração de tecnologias estrangeiras avançadas à infraestrutura nacional.

Como o debate público pode acelerar mudanças na lei

Temas ligados à proteção de crianças costumam sensibilizar a sociedade e mobilizar debates mais amplos. Quando surgem notícias sobre riscos de IA em escolas, exposição a telas ou falhas em segurança de dados, a reação pública tende a ser rápida.

No caso de tecnologias em cirurgias pediátricas, o assunto ainda circula mais em congressos especializados do que em audiências públicas ou debates legislativos amplos. A ausência de casos amplamente divulgados pode dar a impressão de que não há problema, mesmo que os riscos estejam mapeados tecnicamente.

Uma discussão mais aberta sobre essas lacunas pode aproximar profissionais de saúde, engenheiros, juristas e famílias, criando pressão para que normas detalhadas incluam cenários específicos da realidade pediátrica brasileira.

Ao mesmo tempo, esse debate precisa evitar soluções simplistas, como proibições gerais de eletrônicos, que poderiam atrapalhar práticas seguras e importantes em hospitais, inclusive no suporte remoto e na documentação de procedimentos.

Próximos passos para proteger crianças em cirurgias tecnológicas

A combinação de mais tecnologia nos centros cirúrgicos e ausência de regras específicas cria um campo em aberto para o Brasil. De um lado, há oportunidade de atualizar normas, alinhar-se a padrões internacionais e fortalecer a proteção de pacientes infantis.

De outro, existe o risco de manter o atual mosaico de práticas isoladas, em que cada hospital desenvolve seus próprios protocolos sem uma referência nacional clara. Em um país com grande diversidade regional e desigualdades de infraestrutura, isso significa níveis diferentes de proteção conforme o local e o orçamento disponível.

Uma agenda que una segurança clínica, engenharia biomédica, direito sanitário e políticas de tecnologia pode ajudar a transformar relatos técnicos e alertas pontuais em ações concretas, com cronogramas e metas definidas.

Enquanto isso não acontece, cirurgias cada vez mais tecnológicas seguem sendo realizadas em crianças brasileiras, em salas cheias de dispositivos eletrônicos, sob um conjunto de regras que ainda não enxerga por completo a singularidade do corpo infantil diante de tantos sinais, cabos e ondas invisíveis circulando ao mesmo tempo.